正月がとっくに過ぎているのに、ぼんやり浮かれ気分が抜けない人に対して「お屠蘇(とそ)気分が抜けないね」と言うことがあります。今では作ることも少なくなったこの「お屠蘇」。一体どういうものなのか?どうやって作られるのか?ひも解いてみましょう!

お屠蘇(おとそ)とは?

日本では元旦の朝、家族そろってお屠蘇を飲むという習わしがあります。この習わしは平安時代に唐より伝えられ、宮中だけで行われていましたが、江戸時代には庶民の間にも広まりました。

お屠蘇は邪気を払うといわれており、無病長寿の願いを込めていただくお酒です。現代では日本酒を使う家庭が多いですが、もともとは酒やみりんに、数種類の生薬を漬け込んだ薬草酒でした。

お屠蘇の作り方

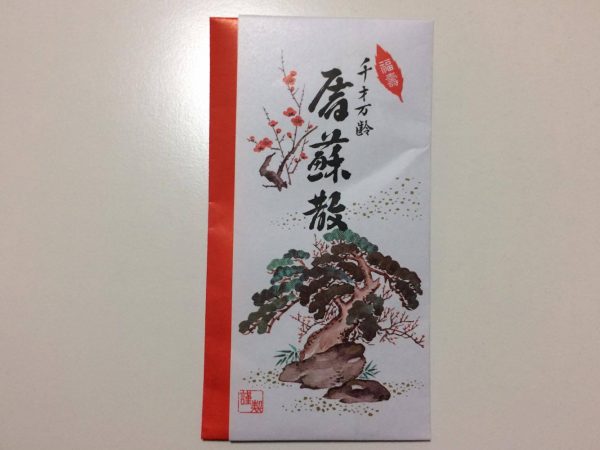

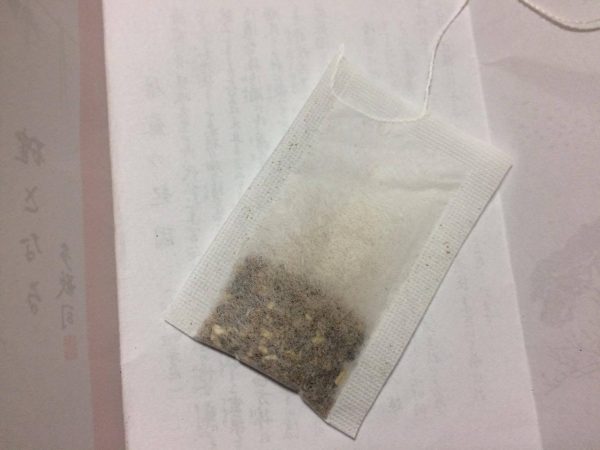

家庭で作る場合、「屠蘇散」という生薬が数種配合されたスーパーや薬局などで市販されている粉末を使用するのが一般的です。

「屠蘇散」を構成する生薬は時代や文献によって異なりますが、体を温めたり、風邪にの予防に効果的である生薬が配合されています。しかし、元旦にほんのちょっと飲む程度ではそこまでの医療効果はないとされています。

【主な生薬とその効能】

- 山椒(さんしょう)・・・健胃、鎮痛

- 白朮(びゃくじゅつ)・・・健胃、利尿、鎮静

- 桔梗(ききょう)・・・排膿、去痰

- 肉桂(にっけい)・・・健胃、発汗

- 防風(ぼうふう)・・・発汗、去痰、鎮痛

市販されているものにより分量や生薬種類の違いはありますが、作り方としては、

- 大晦日の夜に屠蘇酸の入った袋を清酒に漬ける(6~7時間ほど)

2.元旦の早朝、袋を取り出す

これで準備は完了です。

屠蘇酸は、それ自体に強い香りがあります。まさに漢方薬!といった独特の香りがします。「このままだとちょっと苦手」という方は、砂糖を加えるか、みりんを足してあげることで、甘みのあるまろやかな味わいになり飲みやすくなります。この時、みりん風調味料(塩分等が加えられたもの)ではなく、そのまま飲んでも美味しいみりんを選ぶことが重要です。濁りや沈殿の原因になるので、漬ける時間が長くなりすぎないよう注意しましょう。

お屠蘇の飲み方

正式には屠蘇器というお銚子と3段重ねの盃を使用しますが、なかなかご家庭にはあまりないと思いますので、伝統的な飲み方のみをご紹介します。

元旦の朝、若水(元旦の早朝に汲んだ水)で身を清めます。

太陽や神棚などを拝み、家族と新年の挨拶をします。

お雑煮やおせち料理を食べる前にお屠蘇を飲みます。

家族みんなで東の方角を向き、1つの盃を、年少者から年長者へと回し飲み進めます。若者の精気を年長者に渡すという意味があるため、厄年の人は一番最後に飲むことになります。「一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一里病(やまい)なし」と唱え、3口で飲み干します。

子供やドライバーは、飲むふりだけで大丈夫です。

住んでいる地方や作る人の年代によって、飲み方や使用する日本酒が異なります。お屠蘇を飲む習慣がない方も、今まで自分で作った経験がない方も、簡単にできるので、このお正月は気軽にトライしてみてはいかがですか?!